La société occidentale

A la fin du XVIII°s, Anquetil, un historien de formation ecclésiastique rédige une monumentale Histoire de France comportant 2350 pages. Éditée dès la Restauration, avec une préface de Chateaubriand, elle fit référence un temps. Un siècle et demi plus tard, la maison Larousse publiait à son tour une Histoire de France de 940 pages qui fut présentée comme moderne et, sur cette période, les historiens affirmaient avoir élargi considérablement leur palette d’analyses. Cependant, le graphique publié sur le fascicule I (page 5) montre que la courbe page-siècle demeure étonnamment constante. Rien de surprenant à cela, la trame de base reste la même, ce sont les textes et chroniques. Pourtant, un peuple peut exister sans laisser de traces écrites, l’archéologie est là pour le prouver, nous sommes donc prisonniers du vocabulaire et l’Histoire est devenue une analyse selon les textes. Nous venons de consacrer la première partie de cet ouvrage à ce mode traditionnel, sommes nous bien préparés pour juger la société occidentale sur les X° et XI° s.? Nous pouvons nous en persuader mais mieux vaut en douter.

Certes, il ne serait pas convenable de broder des histoires pour combler les pages creuses, mais il est possible d’enrichir notre analyse en précisant le contexte où se sont déroulés ces évènements, ce qui permet de nombreuses mises au point et parfois des révisions profondes. Faute de cela, nous risquons une dérive souvent constatée, pas de preuves écrites donc pas de faits notoires et un niveau de civilisation bien bas avec une population clairsemée. C’est ainsi que les historiens du milieu du XIX° siècle voyaient la Gaule aux trois quarts couverte de forêts et seulement peuplée de 2 à 3.000.000 d’habitants avec, ça et là, un oppidum, lieu de refuge. Ensuite, chacun admettait le fastueux développement de l’époque romaine puis la France du Bas Empire était à nouveau dépeinte comme dépeuplée et misérable, indigence des textes oblige.

Pour illustration, citons le parallèle entre la Saint Barthélemy et l’histoire de la province de Vérone (Périgueux) entre 400 et 500. D’un côté, une nuit historique chargée de passions religieuses en un temps où les chroniqueurs des deux bords sont particulièrement prolixes (à ce sujet nous trouvons des ouvrages dans la plupart des bonnes bibliothèques), de l‘autre un siècle d’histoire concernant une province entière et, là, plus aucun texte. Il faut attendre l’ouverture de la trouée du chemin de fer, au XIX° s, pour que l’on découvre les arènes et la muraille du Bas Empire ensuite, vers 1915/1917, les fouilles réalisées à la tour de Vésone nous donnent le plan du site et l’amorce du maillage augustéen. Mais ces travaux figurant dans des comptes rendus de spécialistes réalisés et rédigés à l’usage d’initiés, auraient pu dormir dans un dossier si Albert Grenier ne les avait publiés dans les années 30. Avant 1980, et sa réédition partielle, cette collection était extrêmement rare et cette très modeste diffusion illustre le fossé qui sépare les découvertes de leur promotion. L’affaire d’Alésia, où la doctrine officielle demeure inchangée malgré les découvertes nouvelles, en est une bonne illustration.

Il y a également les certitudes sans fondement, comme les 500.000 cavaliers menés par Attila, chiffre dont Grégoire de Tours se fait l’écho. Il n’était pas présent et les observateurs contemporains n’avaient aucun moyen de compter ces cavaliers avec certitude. Aujourd’hui encore, malgré les comptages multiples et les photos aériennes, nous sommes incapables de nous mettre d’accord sur le nombre de manifestants rassemblés dans les rues. Citons également les 60.000 combattants emmenés Outre Manche par Guillaume le Conquérant, ce chiffre défendu au XIX° s. est totalement irréaliste, nous le verrons dans l’étude de la bataille de la colline de Sanlac.

La France rurale

En 1948, un recensement des sites gallo-romains identifiés en Picardie et proposés par Gustave Devraine nous en livrait moins d’une douzaine dont certains contestables. Trente années plus tard, les travaux de R. Agache en dénombrent plus de 1.500 parfaitement identifiés sur le même territoire. Si nous prenons cette image des villas de plateau comme un négatif et recherchons les villages gaulois dont les terres ont été ainsi remembrées, cette démarche nous donne une densité d’implantation proche de celle que nous connaissons sous Louis XV. Ainsi la Picardie romaine comptait plusieurs centaines de milliers d’habitants au lieu des quelques dizaines de milliers qui lui étaient naguère concédées. Lors d’un congrès organisé par R. Chevallier, j’avais présenté une hypothèse sur ces villages fossiles avec, pour sujet, un site de la vallée de la Somme que je connaissais bien. Ce n’est que vingt années plus tard, grâce aux recherches de Mr. Embry, que j’eus confirmation de son existence et de son nom, il s’agissait de Hem le Grand. Vingt années pour mettre le point final sur une étude, c’est beaucoup, mais peu si la rigueur l’exige. A Chartres, M. Couturier a patienté quinze ans avant de voir mises à jour par une pelle mécanique les fondations de l’amphithéâtre identifié par observation aérienne.

Certes la Picardie est devenue, en quelques années, la province française dont l’histoire gauloise et romaine est la mieux connue, cependant les méthodes qui ont permis cette connaissance ne sont pas directement transposables en d’autres lieux, dans le sud de la France notamment, où il faut imaginer des démarches et méthodes différentes pour suppléer aux lacunes des textes.

Dans les provinces de l’Ouest, les églises romanes attestent que l’agglomération était déjà formée au XI° s. et les rares lieux où des fouilles ont été menées sous le dallage ou a proximité, ont révélé des témoignages d’occupation remontant au Mérovingien, voire au Bas Empire. D’autre part, un examen attentif de l’édifice montre, dans bien des cas, des aménagements romans réalisés sur une nef antérieure du parti primitif rural. Ces villages respectent le modèle dit « franc » avec une articulation centrée et le traditionnel réseau de chemins menant de la ferme aux champs. S’agit-il de la trace laissée par les agriculteurs qui ont suivi Clovis dans sa marche conquérante ou bien la marque d’une occupation beaucoup plus ancienne? Les faveurs accordées à la métropole de Saintonge par Rome, ainsi que la dédicace de l’arc de triomphe voulu par un grand propriétaire, laissent à penser que la région était déjà reconnue pour son abondante production céréalière et l’articulation rurale observée pourrait remonter à l’époque gauloise. En confirmation probable, nous dirons que ces régions soumises aux méthodes d’analyse de l’archéologie du paysage ne nous offrent aucun site fossile en parallèle de ceux que nous connaissons.

Sur les terres sèches de la périphérie sud du Massif Central, là où les troupeaux de chèvres et de moutons ont modifié le couvert végétal, le village « tas de pierres » s’est généralisé. Qu’il soit occupé, en voie d’abandon ou ruiné, l’énorme quantité de matériaux amassés sur le site lui permet de revivre rapidement après destruction partielle ou complète. Combien de fois ces pierres ont elles été soigneusement relevées et dotées d’une nouvelle couverture? Nous l’ignorons, mais, là encore, les sites fossiles sont peu nombreux. Pour les identifier, il faut se référer aux critères de viabilité. Une résurgence est nécessaire et si elle n’est plus caractérisée, une rapide analyse géologique du lieu dira très vite si un tel phénomène est possible. Sur les sites les plus évidents, les 8 à 12.000 tonnes de pierres sélectionnées et rassemblées nous assurent d’une articulation rurale permanente et de haute antiquité, les meilleures conditions de pérennité étant données par une colline amont assurant les résurgences et une petite plaine aval ou cultures en terrasse.

Dans ces agglomérations, les datations sont très incertaines, et rien ne permet de distinguer un site dont l’origine remonte au néolithique d’une position de repli du Bas Empire ou du Haut Moyen Age. En pratique, nous dirons que quelques blocs cyclopéens identifiés dans les soubassements sont le gage d’une très haute antériorité. Nous verrons ultérieurement que la socioéconomie historique peut nous confirmer la grande stabilité de l’occupation rurale en maintes régions.

Cette rapide analyse laisse supposer que les sites ruraux d’Occident ont toujours davantage d’antériorité que les édifices remarquables qu’ils comportent : murailles, églises, châteaux.

Démographie historique

Cette démarche est très peu pratiquée mais son intérêt est certain, c’est le seul moyen permettant de juger de l’impact relatif des évènements décrits par l’Histoire selon les textes. Les questions posées sont innombrables. Quelle était la population de la Gaule au temps de César? Quelle fut l’étendue des ruines du Bas Empire et la juste mesure du rétablissement réalisé à l’époque mérovingienne? D’autre part, la Renaissance carolingienne a-t-elle marqué la société occidentale en profondeur et la crise du X° s. fut-elle celle des institutions ou une ruine profonde touchant la société toute entière? Enfin, quel était le véritable visage de la société occidentale en l’an 1000? En ce domaine, toutes les recherches menées à l’aide des textes se sont révélées inadéquates et souvent tendancieuses, aussi proposons nous une approche basée sur la socio économie.

Villes et villages sont étroitement liés, les ruraux font vivre les citadins qui, à leur tour, négocient des produits dits stratégiques venant parfois de fort loin, entretiennent un artisanat très spécialisé et vendent de l’outillage performant. D’autre part, la cité rend des services de nature politiques et religieux. Pour un équilibre optimum entre les cités et le monde rural, quelles sont les populations respectives à maintenir?

Au bas de l’échelle, et au sein d’une articulation dite celtique, sur une petite exploitation de 5 à 6 ha dont 1 sommairement cultivé, une famille vit très modestement et en autarcie relative. Elle fabrique ses outils de bois, tanne ses peaux, file la laine de ses moutons et avec l’aide de ses voisins fabrique le pot de terre qui permettra la cuisson des aliments sur le foyer. Cette société n’aura que très peu de rapports avec la cité et son artisanat, sinon l’achat de quelques outils de fer absolument indispensables, 5 à 8 kg de métal souvent reforgés lui suffiront. Dans ces conditions le rapport est considérable, il faut 20 à 30 ruraux pour faire vivre un citadin.

Au milieu de l’échelle, nous placerons une exploitation également établie en contexte dit celtique mais dont les propriétaires se sont bien organisés sur plusieurs générations consécutives. Les enfants sont restés, adultes, dans le giron familial et une meilleure exploitation a permis d’acquérir une paire de bœufs, une charrue bardée de fer et une charrette celtique dont les roues sont également bandées de fer. Ces acquits se sont faits sur deux ou trois générations grâce à des excédents de grain ou à des bêtes vendues sur pied, l’équipement et les outils à mains représentant de 30 à 60 kg de fer. Les achats, ou des acquits par mariage, ont porté la surface à 10 ou 14 ha dont 4 à 5 convenablement labourés permettant une production céréalière satisfaisante. Nous avons là une exploitation de deuxième génération et dans le contexte d’échange il faut 15 à 20 ruraux pour faire vivre un citadin.

A l’autre extrémité de l’échelle, en fin de cycle, nous placerons l’exploitation de troisième génération. Elle couvre de 20 à 40 ha dont un bon tiers convenablement labouré avec des paires de bœufs. La culture céréalière est pratiquée méthodiquement, les rendements s’améliorent et un ou deux chevaux attelés sur un chariot à quatre roues permettent la rentrée des récoltes. Cette fois, la famille ne suffit plus, il faut des commis agricoles c’est donc le domaine du maître de ferme, du cavalier premier niveau de la noblesse rurale. Dans cette exploitation, le matériel est très élaboré, charrue brabançonne, chariot à quatre roues bandées de fer, outillage à mains essentiellement métallique, ce qui représente 150 à 250 kg de fer. Pour ces grandes exploitations qui se trouvent généralement au sein d’un village centré sur son terroir avec un artisanat intégré, les rapports entre monde rural et société urbaine sont plus délicats à fixer. Notre estimation sera de 10 à 15 ruraux pour un commerçant ou artisan intégré au village ou situé dans le bourg. Si les valeurs ne changent guère, c’est que le matériel fourni aux agriculteurs est de plus en plus élaboré.

Il nous reste à établir un rapport moyen qui peut se situer de 14 à 18 individus affectés aux travaux de la terre pour un artisan, commerçant, notable, religieux ou militaire vivant en agglomération ou en tout autre lieu (économie primaire et secondaire).

Les cent villes

Ce titre naguère affecté à une série de fascicules tôt interrompus est bienvenu pour l’analyse qui suit. Comment se répartit sur la période antérieure à l’An Mille, cette population distincte de la société rurale. Nous la trouvons d’abord dans les cités et nous choisirons pour cela cent villes dont l’existence est assurée sur la période historique et sur les terres d’Occident limitées par le Rhin, les Alpes et les Pyrénées (Occident romanisé). Il y a celles d’origine gauloise que l’ordre romain dut accepter bien que les conditions d’aménagement ne soient pas des plus satisfaisantes, tel Chartres, Poitiers; Bourges, Langres et bien d’autres. Il y a également les métropoles nouvelles installées afin de rassembler en un lieu unique, et bien servi par le nouveau réseau de voies, plusieurs agglomérats voisins et concurrents, ce sera le cas de Sens, de Beauvais, de Soissons et de Toulouse. Nous avons également inclus dans cette centaine des villes de second rang aménagées à l’époque romaine au pied d’oppidum caractérisés comme Blois et Annecy, et d’autres installées sur des voies ou carrefour très fréquentés comme Issoire et Saint Quentin. Le nombre atteint est proche de la centaine et toutes vont traverser la période historique en préservant leur statut urbain même si la crise du Bas Empire leur a porté un coup sévère.

Il nous faut maintenant estimer une population moyenne par agglomération. Pour celles dont le tracé de la muraille du Bas Empire est connu, la méthode est simple. Cette cité sera généralement saturée avec 500 à 700 habitants à l’hectare et nous prendrons une moyenne de 600 qu’il suffit de multiplier par la surface mesurée. Mais nous devons considérer que cette cité forte avec une occupation très dense ne peut accueillir une activité artisanale qui demande beaucoup d’eau courante, pas plus que celles de pré manufacturation qui demandent beaucoup d’espace. L‘agglomération ne peut vivre sans faubourg. Prenons des exemples évidents : Périgueux, Limoges et Auxerre où l’artisanat s’est fixé autour de l’abbaye hors les murs formant ainsi une agglomération bicéphale. La population de la cité est alors multipliée par deux ou par trois comme à Tours où une rue commerçante joint les deux ensembles. Dans cette ville des bords de Loire, nous pouvons compter 6.000 individus dans la cité, 4 à 6.000 dans le bourg Saint Martin et un chiffre allant de 4 à 8 dans les paroisses réparties sur les ruines du maillage augustéen, soit 16.000 habitants, en moyenne haute sur la période précédant l’An Mille.

A Reims, la cité couvrant plus de 40 ha pouvait abriter 25.000 habitants plus 10.000 dans le bourg Saint Remi et au moins autant dans les installations artisanales bordant la rivière. La population atteignait donc 40 à 45.000 personnes sur la période concernée. A Bordeaux, les 30 ha de la cité pouvaient contenir 18.000 personnes auxquelles nous en ajouterons 12.000 autres pour les installations artisanales et portuaires situées hors les murs. La population moyenne sur le premier millénaire était donc de 30.000 personnes.

Ce sont là de grandes agglomérations. Paris, avec 6.000 habitants dans la cité, 5 à 6.000 dans les paroisses de la butte Sainte Geneviève, 4.000 dans le quartier des Nautes situé autour de la butte du Châtelet et le long des voies Saint Martin et Saint Denis, devait afficher une population globale de 15.000 habitants environ. Dax et Bayonne avec 5 à 6.000 habitants dans les cités et 3 à 6.000 dans les faubourgs se situaient également dans la moyenne basse, soit 10.000 habitants environ. D’autres agglomérations étaient beaucoup plus modestes. Noyon, avec 1.500 habitants dans la cité et 2.000 environ sur les bords de la rivière ne comptait que 3.500 habitants et se situait au bas de l’échelle. Si elle est au nombre des cent villes, c’est à cause de sa puissante muraille du Bas Empire et de son siège épiscopal.

Avec des chiffres déterminés de cette manière, nous pouvons établir une moyenne pour la centaine d’agglomérations concernées. Depuis 30 ans que je traite le sujet, j’ai énoncé des estimations diverses, aujourd’hui je dirais que la moyenne se situe entre 5 et 9.000, soit une valeur probable de 7.000.

Certes les faubourgs peuvent être incendiés et les populations décimées mais, dans les jours qui suivent les survivants reviennent dans les ruines et chacun reconstruit sur sa parcelle. Pour ces artisans et commerçants, le lieu d’activités, le fond de commerce, est essentiel C’est ainsi que les coordonnées augustéennes des grandes cités romaines sont parvenues jusqu’à nous. Les murs de pierres ont généralement tenu. Il suffit donc de dégager les parties calcinées, de restaurer les parties hautes et de couvrir à nouveau. Des situations tragiques en des périodes récentes nous ont montré que des populations peuvent vivre dans des ruines à peine dégagées. Au cours des siècles, et pour reconstruire au plus vite, le bois et le torchis seront privilégiés et ces ouvrages seront plus fragiles mais dans la majorité des agglomérations de bonne taille, les murs mitoyens sont élevés en pierres ce qui préserve la situation sur le parcellaire. D’autre part, la totalité de l’aménagement interne, en bois, qui a brûlé, demande des matériaux légers et de faible tonnage à transporter. A la génération suivante, le faubourg est reconstruit et son volume d’activité a retrouvé son niveau d’antan.

Nous avons maintenant deux valeurs, soit une centaine de villes avec une population moyenne de 7.000 individus, faubourgs compris, et un rapport entre ruraux et citadins proche de 15, la multiplication va nous donner plus de 10.000.000 d’individus en moyenne haute, un chiffre appelé à être modulé selon les époques.

Les borgades

La ville métropole, ou autre, que nous avons prise en compte vit des échanges directs avec une assiette économique. Son rayon moyen correspond à une journée à pied ou avec une charrette, soit 30 km sur chemin mal entretenu mais elle participe également au grand négoce amont portant sur des matières stratégiques comme le fer ou tout autre produit dont les origines sont bien délimitées. C’est le cas des huiles d’olive, du sel et de certaines céramiques. Cependant, la juxtaposition des cercles des métropoles montre qu’il existe de nombreuses zones qui ne sont pas couvertes, la plus importante se trouve délimitée par les villes de Tours, Orléans, Bourges, Nevers, Clermont Ferrand, Limoges et Poitiers là, seuls 10% de l‘espace considéré se trouve couvert par les assiettes économiques des villes périphériques. Sur ces territoires, il n’existe aucune agglomération prise en compte dans les Cent Villes et ce ne sont pas des déserts. Nous pouvons également citer les terres accolées au littoral atlantique et incluses entre les villes de Nantes, Angers, Tours, Poitiers, Angoulême et Saintes, ou encore la zone cernée par Bordeaux, Agen, Toulouse et Dax. Là également nous n’avons aucune cité figurant dans les Cent Villes, pourtant ces terres sont potentiellement riches et l’origine des lieux de culte atteste d’une population rurale située dans la moyenne occidentale.

A ces gens il faut un lieu d’échange, de marché où artisans et commerçants vont se fixer, même si certains d’entre eux vendent en itinérant, il leur faut un atelier de manufacturations; c’est la fonction de la bourgade. Par définition, c’est une agglomération qui se trouve placée au mieux dans le réseau des cheminements naturels et qui ne comporte pas d’installation agricole, simplement quelques maraîchers et des fermes de proximité pour les laitages journaliers. Les observations menées sur des bourgades type ayant figuré sur le premier millénaire, comme Loches, Chauvigny, Melle et Pons, situées dans la première zone, nous donnent une population de 1.500 et 4.000 personnes soit une moyenne légèrement supérieure à 2.000.

Au sujet des bourgades, le décompte est beaucoup plus délicat. Nombreuses sont celles qui vont se former ou se reformer au Mérovingien puis au Carolingien, mais pour la majorité d’entre elles, il est difficile d’établir une existence certaine sur la période en question. Il nous faut donc procéder d’une manière différente, soit une approche par le haut.

Pour cela nous prendrons la ville de Saintes et les 10.000 habitants répartis dans la cité sur la rive Est et dans le faubourg des arènes ou quartier Saint-Eutrope, soit une métropole moyenne. Il lui faut pour vivre 150.000 ruraux répartis sur un rayon de 30 km, soit 2.700 km2, soit une densité de 50 habitants au km2. D’autre part, les terres d’Occident prises en compte après abstraction des Piémonts alpins et pyrénéens et du Massif Central, représentent 500.000 km2 que nous pouvons multiplier par la densité de 50 habitants et nous obtiendrons 25.000.000 d’individus. Si nous acceptons ce chiffre, les populations dépendant directement des Cent Villes sont au nombre de 10.000.000 et celles liées aux bourgades au nombre de 15.000.000.

Ce sont certes des chiffres élevés et nous pouvons rechercher confirmation par une autre approche. Avec des assiettes économiques de 2.700 km2 que nous allons multiplier par le nombre de villes, soit 100, nous arrivons à 270.000 km2, soit une bonne moitié des 500.000 km2 pris en compte sur l’Occident. Nous pouvons donc doubler le chiffre de dix millions d’individus liés aux métropoles ce qui donne vingt millions, non comptés les habitants vivant sur les Piémonts des grandes chaînes et sur les hautes terres du Massif Central. Cette approche semble confirmer la précédente.

Pour conclure, nous dirons que la méthode décrite n’est pas d’une totale rigueur, mais les chiffres obtenus tendent à prouver que la population occidentale a certes varié au cours des siècles mais dans des proportions bien moindres que la plupart des estimations hasardeuses souvent proposées. Cette valeur de vingt millions d’habitants donnée pour l’Occident sur le siècle de l’An Mille peut être considérée comme une moyenne sur les courbes en récession comme en expansion. Aux périodes les plus fastes, soit au XIII° s., ou bien encore sur la première moitié du XIX°s. avant la mise en œuvre des machines agricoles issues de l’industrie, les populations de l’Occident atteindront trente cinq à quarante millions d’individus. D’autre part, en récession, ce nombre n’est jamais descendu en dessous de 6 à 8.000.000, ce qui aurait perturbé le tissu socioéconomique et imposé la ruine, voire l’abandon, de la plupart des Cent Villes.

Certes ce chapitre est ardu mais nous ne pouvons aborder l’Histoire de la civilisation avec simplement l’écho des batailles et les chroniques d’alcôve.

La sclérose des cités

Parmi les Cent Villes, une bonne soixantaine dispose d’une muraille Bas Empire dont le tracé est connu et, sur 30 d’entre elles, les paroisses périphériques nous permettent de suivre les rapports socio économiques qui régnaient entre les communautés intra et extra muros. Sur la période mérovingienne rien ne semble évoluer, les faubourgs s’installent mais les notables de la cité demeurent dans leur tour d’ivoire. L’espace fermé abrite sans doute des commerçants proposant des produits manufacturés à forte valeur ajoutée, ce qui assure des rentrées d’argent mais les faubourgs font leur possible pour prendre des parts de marché. Le phénomène est perceptible avec la poussée économique de la période carolingienne puisque certaines villes demandent une autorisation impériale pour abattre des portions de l’antique muraille qui les sépare d’un faubourg particulièrement développé. Il s’agit en particulier de villes septentrionales qui n’ont pas connu les raids musulmans, mais bientôt le saccage des Scandinaves impose de relever rapidement les défenses. En l’An Mille, elles semblent avoir retrouvé leur articulation antérieure.

Sur cette période ce sont les faubourgs qui font vivre l’agglomération même si la maîtrise de l’économie demeure entre les mains des notables de la cité qui souvent gèrent des ateliers extérieurs tout en résidant intra muros. Ce sont eux, également, qui ont la mainmise sur l’évêché où ils ont placé cadets et bâtards au sein du Chapitre. Ainsi, lors de l’élection du prélat, les candidats sont naturellement les représentants des clans bourgeois et l’élu sera issu de l’un d’eux. Ces notables, ainsi que leur évêque, se soucient fort peu du service religieux de la province et de ses besoins. Faute de séminaire, les prêtres et desservants des lieux de culte seront choisis au sein de la paroisse parmi les meilleurs élèves du précédent pasteur. Les quelques rudiments de latin préservés et les rares textes religieux maintes fois recopiés ont singulièrement réduit le contenu des Évangiles et la nature des offices. Ce sont les sacrements essentiels : baptême, mariage et funérailles qui maintiennent la vie religieuse tandis que le cimetière est là pour préserver la situation de l’église voisine, un ouvrage simple et fonctionnel du parti primitif rural, ou grange consacrée qui se révèle amplement suffisante pour les besoins de la communauté. Pas surprenant dans ces conditions que les églises de cette époque soient rares ou apparemment inexistantes cependant, à l’analyse du plan et à l’aide de quelques observations sur les fondations des églises romanes, il apparaît que le plan primitif rural a souvent servi de base.

A cette époque, la communauté religieuse d’Occident a sans doute connu de nombreuses dérives développées inconsciemment parmi les fidèles, mais le manque de communication évitera qu’elle ne fasse école et ne marque l’Histoire. Pour préserver l’essentiel de l’Évangile, le Clergé doit souvent absorber, dénaturer, puis intégrer bon nombre de croyances et l’iconographie romane taillée dans la pierre n’est que l’héritage d’une figuration peinte de la Haute Époque.

Cette négligence des évêques laisse la part belle aux moines itinérants et aux prêcheurs inspirés qui peuplent les campagnes.

Les abbayes hors les murs

La rupture entre les évêchés et le petit peuple fut précoce. La nouvelle religion qui avait forgé sa foi avec le sang des martyrs semblait destinée à servir les faibles contre les excès des puissants et voilà que les édits de Gratien et de Théodose en font une religion d’État donnant la crosse épiscopale à des évêques d’obédience bourgeoise, confortablement installés au sein de la cité. Il y eut certes des exceptions comme saint Nicaise, à Reims, mais la population des faubourgs se demandait comment retrouver l’esprit des premiers temps chrétiens. La réponse fut vite trouvée. Un saint personnage, le plus souvent martyrisé lors des persécutions de Dioclétien, est proclamé patron et protecteur des petites gens et une église lui sera dédiée, citons parmi ces plus illustres personnages Saint Martial à Limoges, Saint Front à Périgueux et Saint Bénigne à Dijon. Dans les siècles qui vont suivre, c’est parfois un évêque nommé par la ferveur populaire, comme Saint Martin de Tours, mais rejeté par la société bourgeoise, qui deviendra le saint patron du faubourg, ou bien un évêque d’origine bourgeoise mais très proche du petit peuple, comme Saint Germain à Auxerre, qui sera choisi par les chrétiens hors les murs, mais il y a bien d’autres cas de figure. Les habitants des quartiers périphériques entendent, ainsi, marquer leur désaccord religieux avec l’évêque de la cité.

Cette institution mise en place est tout autant sociale et bienfaisante que religieuse. Sous l’égide du saint patron, des bénévoles engagés accueillent les voyageurs, distribuent de la nourriture aux indigents, soignent les malades et éduquent chrétiennement les enfants. Il faudra un certain temps pour que des permanents s’imposent, confirment leur engagement religieux afin que la fondation trouve des caractères que nous accordons aujourd’hui aux abbayes. Cette mutation se fera après développement du faubourg qui prend alors l’aspect d’une seconde agglomération (la cité bicéphale). Pour que cette institution trouve un fonctionnement proche de l’abbaye traditionnelle, bon nombre de services naguère rendus dans ses murs ont trouvé un cadre spécifique, tels l’hôpital, les écoles et les ouvroirs. Dès lors, le bourg a tous les attributs d’une cité mais il demeure ouvert pour répondre a ses impératifs économiques et ce sont les raids musulmans ou scandinaves qui vont justifier la création d’une défense périphérique souvent élevée à la hâte en terre et bois. Ce provisoire sera ultérieurement reconstruit en pierres et c’est vers le XI°s. que cette défense du bourg va se fixer définitivement. Dans les régions septentrionales il s’agit parfois de s’opposer à la main mise des grands du royaume, c’est ainsi que Saint Martin de Tours se préservera de l’emprise de Foulques Nerra.

Ces abbayes hors les murs sont en contact avec les paroissiens de l’assiette économique venus commercer avec les artisans, et ce sont elles qui vont bien souvent fournir un desservant capable et instruit aux paroisses qui en ont le plus criant besoin. Mais ce sont des relations d’échange et de services, elles n’iront jamais au-delà. L’étroite communauté d’intérêts qui lie les populations installées dans et hors les murs en est la cause.

Pour rompre l’enchaînement de ces comportements sclérosants, il faudrait aux cités une volonté politique que l’Église refuse d’assumer et que la société bourgeoise juge sans intérêt. En cas de danger, le repli des populations extérieures derrière les murs semble une sécurité suffisante et le rapport numérique entre les deux communautés le permet sans difficulté. Nous sommes loin de l’articulation gauloise où métropole et province formaient un ensemble, où la conscience collective et les responsabilités partagées permettaient au sénat de lever des troupes pour une défense dynamique sur les frontières de la province ou pour une cause nationale.

Faute de cette conscience politique, la société occidentale s’est totalement désarmée ce qui explique les promenades militaires menées par les Musulmans et les Scandinaves. L’esprit chrétien en est-il la cause? Sa responsabilité est probable mais les murailles se sont toujours révélées telle une arme à double tranchant, elles oppressent davantage qu’elles ne protègent. La sécurité illusoire qu’elle procurent privent la cité de conscience politique ce qui laisse la province face à ses problèmes et cette dernière le lui rend bien. Parmi sa population, aucune levée de troupe ne viendra secourir la métropole et pourtant, les 90% des individus qui la composent en ont toujours largement les moyens.

Les abbayes des campagnes

En Occident, l’Église qui s’était imposée parmi les populations laborieuses des faubourgs de grandes agglomérations, n’était pas préparée à gagner le monde rural, les campagnes furent évangélisées ou séduites par des prêcheurs inspirés refusant toute hiérarchie. La plupart d’entre eux rejoignirent une église d’obédience irlandaise dont les structures très libres étaient bien appropriées aux populations de caractère celtique. Ce vaste mouvement religieux est à distinguer des moines très rigoureux, adeptes de la règle de Saint Colomban, qui sont l‘essence de cette église.

Cette grande liberté permit de nombreuses dérives et une bonne part de ces prêcheurs inspirés semant leur bonne parole durant l’été vont rechercher un gîte et une table pour la mauvaise saison. Les pauvres ne leur sont pas d’un grand secours mais certains propriétaires terriens, inquiets pour le salut de leur âme, vont abriter ces prêcheurs et parfois leur léguer leurs biens, ainsi naquirent bon nombre de fondations qui devinrent des abbayes. Dans notre étude sur le carolingien, nous avons vu le pauvre Ricarius livrer ainsi tous ses bien aux mendiants de la foi puis, déçu, fuir et finir en ermite dans une forêt voisine. Après la mort du fondateur, ces maisons ne seront pas entretenues et les membres de la communauté repartiront en itinérants à la belle saison, à l’heure où le travail aux champs devient impératif. Certains, la faim au ventre, vont souvent pratiquer une quête agressive et se verront chassés à coups de bâton par les villageois qui ont tant peiné pour une maigre récolte. Par eux, l’Église est en péril et le phénomène est commun à l’Europe occidentale. Le Saint Siège s’en inquiète et Grégoire le Grand va y mettre bon ordre en reprenant les préceptes de Saint Benoît.

L’illustre pontife en dégage l’essentiel, une marque distinctive :la tonsure, un vêtement uniforme : la robe de bure, et une stricte discipline dans un ensemble fermé. Selon l’esprit bénédictin, tous ceux qui ne respectent pas ces critères sont à rejeter de la communauté et les villageois sont autorisés à s’en méfier, voire davantage. La règle de Saint Benoît ainsi appliquée avec rigueur fut le salut des communautés mais elle mettra bien longtemps à s’imposer dans toutes les fondations. Bien sûr, cette stricte discipline s’oppose radicalement au laissez faire de l’Église irlandaise et, seuls les plus rigoureux adeptes de Saint Colomban, vivant en communauté fermée, échapperont à l’anathème.

En 750, la règle bénédictine a fait le ménage dans les communautés monastiques mais une grande divergence la sépare toujours de la discipline irlandaise. Cette dernière qui a une plus grande antériorité est déjà bien implantée dans l’ensemble des terres de caractère celtique. Avec le temps, elle a acquis une certaine organisation. Ses plus illustres serviteurs sont appelés à régler les différends au sein des paroisses ou le desservant est élu. Ils sont itinérants et l’Histoire leur accordera le titre d’évêque, ce qui est conforme aux préceptes de l’Église des origines mais bien éloigné des prélats des cités qui siègent dans leurs cathédrales.

Les Bénédictins ont une toute autre vision des choses. Selon le grand dessein du pape Grégoire ils sont les missionnaires du Saint Siège et doivent organiser la communauté chrétienne par le haut afin d’assurer son unité et son développement. Les moines que les responsables de l’ordre trouvent dans les communautés qu’ils prennent en mains, ne sont pas toujours aptes à cette mission, loin s’en faut, bon nombre d’entre eux sont arrivés là pour la prière, la méditation et le service de leur âme et se soucient fort peu du monde extérieur exposé au pêché. Pour les Bénédictins, c’est une très mauvaise troupe; il leur faut des serviteurs ouverts sur le monde et désireux de le pénétrer pour le maîtriser. Les communautés monastiques vont donc se décanter. Un prieur va prendre en charge les moines jugés inaptes aux missions extérieures et des personnages de caractère vont rejoindre l’ordre pour le service d’une idée religieuse nouvelle et finalement non conforme à la règle écrite, mais il faut choisir : pénétrer le siècle ou le subir. Ces options si elles servent grandement servir l’Église vont creuser davantage le fossé qui séparait les Bénédictins de la discipline irlandaise.

Les temps carolingiens

En ce temps là, et pour les esprits de qualité que la naissance n’a pas favorisés, les chemins de la réussite sont étroits. Dans le domaine militaire, il faut servir un monarque et se faire distinguer par lui, quant aux carrières politiques elles sont inexistantes, reste donc la vie religieuse qui mène à tout à condition d’en jouer avec suffisamment de liberté mais dans le respect des convenances. L’ordre des Bénédictins dont les objectifs sont à l’échelle de l’Europe, va donc drainer ces personnalités d’envergure, cependant il agit dans un contexte toujours incertain. Son but est de servir une église aux larges ambitions et de faire du Saint Siège le centre du pouvoir de la société chrétienne, mais la cour vaticane est toujours exposée aux machinations de l’aristocratie romaine. Il faudrait aux Bénédictins un siège indépendant. Certes, il y a l’abbaye du Mont Cassino mais elle est proche de Rome, loin des grands centres européens et, pour l’heure exposée aux incursions musulmanes.

Vers 750, les responsables de l’ordre en sont à ces réflexions stratégiques quand survient l’épisode carolingien. Charlemagne, dans ses visées impériales, comprend que les ambitions de l’ordre cadrent avec les siennes et tous deux vont faire une portion de chemin ensemble, chacun espérant naturellement se servir de l’autre. Ce sont finalement les Bénédictins qui seront les grands bénéficiaires de cet épisode.

Le futur empereur qui veut changer le visage de sa cour et remplacer les Leudes buveurs et jouisseurs aux chausses maculées de boue par des serviteurs cultivés et sans ambition personnelle, voit dans les Bénédictins de haut vol des hommes à sa convenance. Pour rallier cette nouvelle élite à sa cause et lui donner les moyens de servir sa politique, il leur accorde autour des grandes abbayes septentrionales de très vastes patrimoines fonciers. A l’opposé, dans les cités, les comtes nommés par le pouvoir et dont il est logique de se méfier, auront de larges prérogatives mais pas de biens personnels, ce sont des fonctionnaires, sans plus.

De leur côté, les Bénédictins qui sont maintenant dans la manche du pouvoir, vont se heurter aux évêchés d’obédience bourgeoise jaloux de leur indépendance et parfois tentés par le modèle italien ou lombard. Saint Boniface leur apportera un précieux concours.

L‘homme naquit dans les communautés saxonnes de Grande Bretagne en 675, sous le nom de Winfrid. Jeune, sa vocation religieuse se précise et il rejoint le monastère d‘Exeter, aux portes de la Cornouailles. Dans ces régions, si tous prêchent le même évangile, les deux grands courants religieux, celtique et romain, s’opposent davantage qu’en d’autres lieux. Boniface se distingue très vite par sa brillante intelligence et sa grande culture ce qui a sans doute pour effet de masquer ses options profondes. Sa vie sera certes consacrée à l’Ordre Bénédictin, mais ses actions seront toujours empreintes de l’esprit irlandais, ce qui lui vaudra à la fois gloire et martyre.

Son esprit missionnaire le conduit vers la Frise et la Germanie où ses prêches exaltants lui vaudront de nombreux adeptes mais il se porte vers les petites gens et offusque ainsi l’aristocratie gardienne des traditions. Souvent ses fondations seront saccagées. Vers 740, il fait de fréquents séjours à la cour franque de Pépin le Bref où son épouse Bertrade lui accorde toute sa confiance. Fort de cela il va tenter de réformer les instances épiscopales d’Occident mais ce sera un échec cuisant. Sur la fin de sa vie, il intercède auprès du pape pour que Pépin soit couronné roi de France, ce sera fait en 752. La même année, avec l’appui de la cour et sans doute poussé par les évêques ainsi que par l’Ordre Bénédictin d’obédience romaine à qui son esprit et son action ne conviennent guère, il rejoint à nouveau la Germanie. Là ses excès de zèle provoquent une fois encore la colère des nobles. Il se fera massacrer en 754.

La nouvelle monarchie, et particulièrement la reine Bertrade, le voient en odeur de sainteté et l’idée d’une intervention militaire en Germanie parcourt les esprits, les Bénédictins vont souffler sur ces braises. Dès son accession au trône, le jeune Charles va répondre à ces appels pressants et engager la dure et longue guerre d’Outre Rhin. Dans ce pays jamais romanisé tout était à créer, y compris les métropoles ecclésiastiques et ce sont les abbayes qui feront office d’évêché. L’Ordre va trouver là un vaste domaine qui sera bien à lui, sauf les vieux évêchés du Rhin et du Danube, installés dans les anciennes cités romaines. Finalement, l’empereur a bien servi l’Ordre Bénédictin.

Son fils, Louis dit le Pieux, fera de même. Sous son règne, les grandes fondations bénédictines d’Outre Rhin vont acquérir le contrôle religieux des provinces correspondantes, d’autre part, l’empereur qui aimait à tenir ses assemblées territoriales dans les abbayes va concevoir à cet usage un transept occidental avec une abside, siège de la majesté impériale à la manière romaine. Cette disposition architecturale se maintiendra mais, après la chute de l’Empire, le Clergé ne saura que faire de cet anti chœur qui deviendra, faute de mieux, l’église du Christ.

De leur côté, les grands bénédictins de l’époque exploiteront habilement ces conciliabules pour tisser des liens étroits avec la noblesse germanique et assurer ainsi l’avenir de l’Ordre. Parallèlement, Louis le Pieux, qui séjournera essentiellement à Aix la Chapelle et dans les palais de Franconie, va laisser ses grands domaines d’Ile de France aux bénédictins qui en avaient la charge administrative mais, quelques uns, comme Clichy ou Verberie tomberont aux mains de la noblesse.

L’épisode carolingien fut bénéfique pour la société occidentale qui va connaître une brève renaissance mais l’Empire va également lui faire un legs empoisonné. Pour répondre à ses constants besoins en soldats et en moyens divers, Charlemagne va réactiver une notion disparue depuis le Bas Empire : les droits de l’État. Les terres, les immeubles, les individus font partie de l’Empire et l’empereur en est la maître. Comme il ne peut intervenir en tous lieux, il va déléguer à des subordonnés, les comtes, qui agiront en son nom. A ce titre, ils sont les maîtres de leur province puis, par le jeu d’une simple interprétation, le maître se comportera comme un propriétaire à l’égard des terres, des biens qui s’y trouvent. Les habitants des lieux qui sont désormais sous le pouvoir de ces petits maîtres deviennent corvéables à merci. Les comtes et hauts fonctionnaires de l’Empire vont ainsi se conférer des droits considérables mais surtout disproportionnés en rapport à leurs moyens. Pour assurer une meilleure emprise sur les provinces qui leur sont confiées, ils décomposeront leur milice en petites bandes armées à charge pour elles de s’emparer des meilleurs sites et autres lieux favorables au contrôle des activités économiques et à la perception des dîmes.

L’Occident retrouve ainsi un phénomène déjà connu au Bas Empire romain où les fonctionnaires agissaient à leur guise et à leur profit. Les mêmes causes engendrent les mêmes effets. Sur le IX°s., ces petits seigneurs d’emprise vont se jalouser et se battre ce qui les distrait d’une action d’ensemble, mais, dès le XI°s., ils vont se fédérer au sein d’une pyramide; ce sera l’amorce du système féodal. Aux abords de l’An Mille, ce phénomène qui n’a pas encore un réel impact va générer une crainte profonde et la société occidentale, dans un esprit de légitime défense, se rassemblera sous la bannière de l’Église qui deviendra un contrepouvoir très efficace lors de la civilisation romane.

La société occidentale en 900

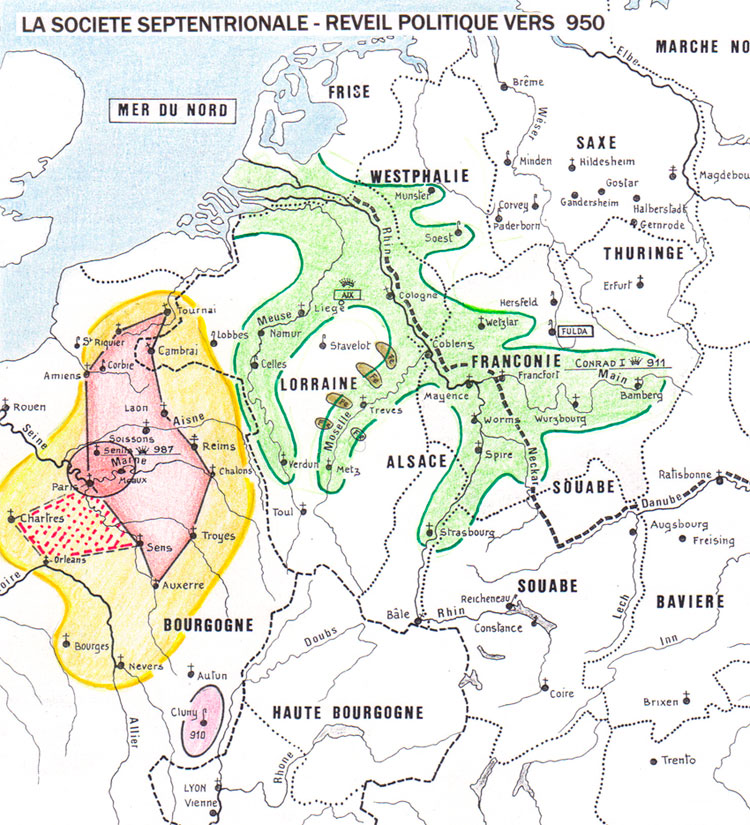

Au début du X°s., l’ordre bénédictin dispose des meilleures cartes en Germanie. La grande abbaye de Fulda fait office de maison mère et toutes les ressources disponibles sont affectées à l’aménagement des nouvelles abbayes implantées en Germanie profonde. D’autre part, l’ordre est également bien en cour auprès du roi de Franconie, Conrad Ier, qui coiffe sa couronne en 911 puis offre son sceptre à Henri l’Oiseleur, premier de la lignée ottonienne. Vers 950, cette dernière représente une puissance militaire considérable et le Saint Siège va faire appel à elle pour remplacer les Carolingiens qui ont longtemps fait office de bras armé de l’Église. Il s’agit de contenir les infidèles musulmans qui occupent de nombreux ports en Italie du Sud et menacent toujours les États pontificaux. Ce sont bien sûr les Bénédictins qui sont à l’origine de cet engagement italien. Fulda va-t-elle devenir le siège de l’ordre? Ce serait une erreur stratégique, les abbayes d’Occident s’y opposeraient et c’est sans doute dans cette perspective que les Bénédictins établis de longue date de ce côté-ci du Rhin recherchent un centre pour organiser leur action puisque la monarchie carolingienne finissante n’est plus digne d’intérêt, l’abbaye de Cluny attend son heure.

A la même époque, dans les cités fortes héritées du Bas Empire et sièges des évêchés, les conditions et l’humeur du temps ne portent guère aux changements. Le long des rues étroites, les maisons de bois abritent une population d’esprit bourgeois et satisfaite de sa condition, au centre et sur les rares places, les boutiques se côtoient et les commerçants qui ont, là, pignon sur rue, sont également très satisfaits de leur sort. La société s’est organisée en clans familiaux comme dans l’Italie du Moyen Age et les chefs de chacun d’eux se retrouvent dans une maison commune pour délibérer sur les affaires courantes avec, pour souci majeur, ne rien faire qui pourrait mettre en péril ce fragile équilibre établi intra muros.

Au centre de la cité, la cathédrale n’a guère changé depuis la fin de l’Empire, voilà bientôt six siècles. Plusieurs fois endommagée dans les incendies qui sont fréquents, elle fut chaque fois reconstruite à l’identique en re exploitant, au mieux, les vénérables colonnes antiques qui furent, dit-on, les témoins des premiers pas de la chrétienté en Occident. L’évêque est un enfant de la cité placé jeune dans le Chapitre, il a gravi les échelons religieux sans jamais oublier les intérêts de sa famille et de son clan, puis un nouveau viendra, originaire d’une autre famille qui sera privilégiée à son tour. A proximité de la cathédrale, se trouve la place du Chapitre où se tient régulièrement un marché dont les taxes font partie des revenus religieux.

A l’extérieur des murailles, maintenant relevées et maintenues en état après les grandes frayeurs engendrées par les bandes Vikings, se trouvent des faubourgs étroitement liés à la cité par des dépendances et relations complexes qu’il ne faut surtout pas rompre. Les habitants du bourg ont naturellement droit de refuge dans la cité et l’entente des notables, ainsi que l’évêque, doivent préserver le statut de chacun et les privilèges commerciaux du faubourg envers la province. Tous y trouvent leur compte mais le faisceau de relations et de dépendances est tel qu’il est bien difficile, sinon impossible, aux étrangers de s’introduire dans le système. Dans ces villes, les places sont chères et bien gardées.

Ces agglomérions retrouveront un contexte semblable à la fin du Moyen Age où les maîtres artisans qui paient l’impôt et disposent d’un statut privilégié et parfois d’un accès aux délibérations du conseil, vont se transmettre ces charges et prérogatives de père en fils. Cette pratique va condamner toute ascension des compagnons qualifiés qui n’auront jamais accès à la maîtrise. Ils vont donc s’organiser en confrérie et iront travailler en d’autres lieux. Ce sera l’origine des compagnons francs dont les maçons seront les plus illustres représentants., l’architecture étant l’art majeur coiffant les autres disciplines, charpentiers et sculpteurs.

Cependant, si ces grandes villes sont ainsi sclérosées dans leur comportement interne, elles ne manquent pas de suivre l’évolution politique afin de soutenir le parti qui servira le mieux leurs intérêts externes. L’entente de Reims en est la meilleure illustration et les choix qu‘elle fit, même s’ils nous paraissent regrettables, ont eu un réel intérêt. Les intrigues menées ont brisé l’élan de la lignée des Robertiens et créé de grands ensembles féodaux portés à la violence dont les cités vont souffrir, mais depuis l’épisode carolingien et les troubles engendrés par la décomposition de l’Empire, la société occidentale se méfie davantage des grands rois que d’une noblesse belliqueuse. La civilisation romane va montrer l’excellence de ce choix.

Ainsi, aux abords de l’An Mille, les grandes agglomérations repliées sur elles-mêmes, et une monarchie régnante sans moyens financiers et militaires, vont permettre au sein de la société occidentale une profonde mutation rurale et la renaissance romane se fera sans les Cent Villes et sans contrainte de la part du pouvoir monarchique.

Les bénédictins d'occident

A la mort de Louis l’Enfant, dernier des Carolingiens d’Outre Rhin, en 911, le duc de Franconie, Conrad, sera proclamé roi par ses compagnons d’armes. C’est le début d’une fabuleuse aventure, celle du Saint Empire romain germanique qui va donner à l’Europe ses dimensions historiques. Très tôt, Conrad 1er va se heurter aux Saxons devenus un peuple très puissant mais, sur son lit de mort, en 918, il fit venir Henri, duc de Saxe, son plus valeureux adversaire et lui remit ses insignes royaux avec mission de réconcilier les deux peuples et de bien servir la chrétienté.

Henri, vaillant guerrier mais également personnage cultivé, passionné d’histoire latine et amateur d’oiseaux, remplira admirablement cette mission. Il figurera dans l’Histoire comme Henri l’Oiseleur. A sa mort, survenue en 924, il lègue la couronne de Germanie à son fils Othon ainsi nommé en souvenir de l’empereur romain. Ce dernier sera le plus grand monarque de Germanie, et sur un long règne qui s’achèvera en 973, consolidera les acquits territoriaux de l’Est en écrasant les Hongrois, en 955, sur les rives de la Lech, mais ce sont surtout ses interventions italiennes qui vont changer la donne politique.

En Lombardie, le dernier roi de la lignée carolingienne meurt en 950 laissant une jeune veuve de 19 ans, Adélaïde. Elle sera bien vite séquestrée par un aventurier nommé Béranger qui se proclame roi et veut l’épouser. Mais devant son refus, il l’emprisonne et les malheurs d’Adélaïde arrivent aux oreilles du roi de Germanie. Ce dernier, pris d’un grand courroux à l’encontre de l’usurpateur, rassemble une force armée, franchit les Alpes et se présente devant Pavie, capitale historique de la Lombardie où Béranger s’était installé. Mais, entre temps, Adélaïde avait réussi à s’échapper avec le concours de ses fidèles toujours nombreux. Devant l’impressionnante force germanique, Béranger choisit de s’enfuir dans les montagnes et Othon peut faire son entrée dans Pavie, sous les applaudissements de la foule. Il se proclame roi d’Italie et offre à Adélaïde de l’épouser. Celle-ci accepte avec empressement. Les nouveaux époux sont tous deux très beaux nous disent les chroniques.

Lorsque Othon eut rejoint la Germanie, avec son épouse, il fut confronté à la révolte de son fils et de son gendre. Béranger en profite pour sortir de son repaire, reprendre son titre royal et descendre sur Rome avec l’intention de se faire proclamer roi de toute l’Italie par le jeune pape, Jean XII, seulement âgé de 18 ans. Celui-ci refuse et fait appel au roi de Germanie qui franchit les Alpes pour la seconde fois et recherche l’engagement avec Béranger, mais ce dernier, une fois encore, s’enfuit dans son repaire des montagnes. Othon peut descendre vers Rome et entrer dans la Ville Éternelle accompagné d’Adélaïde en 962. La capitale antique est alors dans un état pitoyable selon le chroniqueur Grégoire. Des aventuriers abusent de leur force et se proclament eux-mêmes consuls ou sénateurs, les papes sont entourés de femmes de mauvaise vie et de faux empereurs arrivent en bataillant et disparaissent comme ils étaient venus.

Othon qui fut accueilli à Rome sous des acclamations de convenance, sera reçu par le pape en la basilique Saint Pierre et couronné empereur d’Occident. Les Bénédictins d’Outre Rhin sont naturellement présents aux côtés de leur souverain et vont entreprendre une réforme sévère des us et coutumes de l’institution vaticane. Cette action portera ses fruits puisque, dès l’an 1000, l’un des leurs sera sur le trône de Saint Pierre.

Sur les terres d’Empire, les Bénédictins ont également acquis un poids considérable. Ils sont les grands bénéficiaires de la marche vers l’Est et reçoivent la charge des nouvelles abbayes : Habelberg en 948, Brandebourg à la même époque, puis Magdebourg en 968 et Prague en 973, enfin, l’antique Olmutz en 975. L’ordre, dont la maison mère est toujours l’abbaye de Fulda, vient d’acquérir avec les Othoniens davantage que leurs prédécesseurs n’avaient obtenu de Charlemagne. Avec ce glissement vers l’Est, le centre stratégique de l’ordre sera-t-il Fulda? L’idée a sans doute effleuré les souverains germaniques mais c’eut été maladroit et préjudiciable. Même si les acquis Outre Rhin sont considérables, les aménagements vont constituer une tâche énorme, et, seule la société chrétienne d’Occident est en mesure de fournir les moyens nécessaires en argent et surtout en hommes. De surcroît cette coopération est indispensable pour préserver la cohésion de l’ordre et le bon service de la chrétienté sous l’égide du Saint Siège. N’oublions pas que le pontificat est une charge élective confiée aux évêques dont la grosse majorité réside en Occident. D’autre part, et afin d’éviter tout sujet de querelles, les stratèges de l’ordre vont fixer le partage des rôles politiques et militaires qu’ils doivent imposer aux têtes couronnées. Tous les efforts de la Germanie porteront vers l’Est et la France doit engager les siens pour libérer l’Espagne du joug musulman. Ce grand principe va assurer deux siècles de paix sur le Rhin. Cependant, la société occidentale n’a pas les moyens de sa mission historique et ce sont les moines de Saint Martin de Tours qui vont imaginer un engagement populaire vers Saint Jacques de Compostelle afin de motiver petits et grands seigneurs.

Cependant, de ce côté-ci du Rhin, la tâche la plus urgente pour les responsables de l’Ordre est d’organiser la famille bénédictine en lui donnant un centre susceptible de jouer le même rôle que Fulda, en Germanie. En 960, le choix est encore incertain et Saint Martin de Tours semble en bonne position mais le contexte socio politique de la Bourgogne se révélait plus favorable et c’est Cluny qui fut distingué. Mais, lorsque cette grande destinée se précise, la maison a déjà 50 ans d’âge.

L'abbaye de Cluny

Aujourd’hui, Cluny n’est plus qu’une modeste bourgade de Saône et Loire et, pourtant, ce nom a résonné haut et fort tout au long de notre Histoire. En 1789, à la veille de la Révolution, l‘abbaye la plus grande et la plus célèbre d’Occident était encore telle que le Moyen Age nous l’avait léguée. A l’intérieur de ses murailles, amassées par huit siècles de ferveur, se trouvaient les plus précieux témoignages de ce grand siècle bourguignon qui avait jeté les bases de notre civilisation occidentale. Tout cela va disparaître, stupidement, en quelques décennies, non point par la faute de la Révolution elle-même, mais surtout par la cupidité d’un environnement inconscient.

Vendues comme biens nationaux, ces vénérables constructions seront livrées à la pioche des démolisseurs et serviront de carrière pour les dérisoires chantiers de la région. Le massacre sera fort long et continuera encore sous l’Empire. Aujourd’hui, de la grande abbatiale de Saint Hugues, il ne reste plus que le croisillon sud du deuxième transept et, moins d’un siècle après le dernier coup de pioche, tels des garnements repentants qui rassemblent les pauvres morceaux du jouet brisé, nous essayons de reconstituer ce que fut ce chef d’œuvre de notre patrimoine.

La Saône et la Loire se trouvent séparées par les monts du Lyonnais au sud et ceux du Beaujolais au nord. Ces derniers qui sont dominés par le mont Saint-Rigoud culminant à 1012m se prolongent vers le nord par deux chaînes de collines d’une hauteur moyenne de 400 à 600m. Ce sont vers l’ouest, vers la Loire, les collines du Charolais et, à l’est vers la Saône, les monts du maçonnais. Entre ces deux systèmes, assez peu caractérisés, s’est formée une dépression orientée nord-sud : c’est le petit bassin de la Grosne. La rivière qui se développe sur 70km et reçoit une demi douzaine de ruisseaux en guise d’affluents ira ensuite rejoindre la Saône qui coule du nord au sud, c’est à dire en sens contraire.

Taillée dans de vieux terrains sédimentaires, c’est une région riante et variée. Son orientation nord-sud assure à la vallée un ensoleillement régulier et les crêtes boisées des collines environnantes la protègent des fameux vents du Morvan, la tradition dit « point de bons vents point de bonnes gens venant du Morvan ». Ces caractères lui assurent un micro climat qui, des claires matinées de printemps aux douces soirées d’automne, font que la belle saison est ici bien agréable à vivre. Enfin, sur les hauteurs qui cernent le paysage de toute part, le bois abonde et les pierres schisteuses affleurent le sol en maints endroits, toutes prêtes à l’appareillage, comme offertes à qui veut construire. C’est au cœur de ce séduisant paysage, en ce lieu bien servi par la nature, que se trouve Cluny. L’Histoire a bien choisi son cadre.

Déjà, à la période faste de la Pax Romana, la région connaît un développement certain. Elle est parcourue par deux voies économiques de seconde importance. Une première bifurque de la grande chaussée d‘Agrippa à la hauteur de Villefranche-sur-Saône pour se diriger vers Autun, tandis que la seconde qui suit pratiquement le tracé de l’actuel N 79, et croise la première à la hauteur de Berzay-le-Châtel, relie la région de Mâcon à la Vallée de la Loire. Enfin, la région est riche en témoignages gallo romains et l’abbaye elle-même se trouve sur les ruines d’une petite agglomération romaine.

La charte de fondation de Cluny fut signée à Bourges le 11 septembre 910 et c’est l’abbé Bernon qui prend la direction de la Maison. Rapidement, les moines engagent les premiers travaux et entreprennent la construction d’une abbatiale mais les débuts semblent difficiles. A la mort de Bernon survenue en 927, les moines n’ont toujours pas d’église et l’édifice entrepris sera achevé et consacré 13 années plus tard, en 940, par le deuxième abbé Odon. C’est un édifice basilical à trois nefs, de moyenne importance. Dans la chronologie coutumière, elle porte l’indicatif de Cluny I.

Cette petite et modeste fondation sera servie par trois personnages d’exception qui vont lui assurer en trois paliers accès à la puissance. Odon, le deuxième abbé, né en 879 dans une noble famille angevine et qui avait brillamment exercé ses premières responsabilités à Saint Martin de Tours, imposât d’emblée un principe essentiel : celui d’une totale indépendance face au pouvoir séculier. Certes, ce principe était déjà contenu dans la règle de Saint Benoît mais les nobles avaient pris la désagréable coutume de placer, et même d’imposer, leurs cadets dans les fondations monastiques profitant ainsi, indirectement, des prérogatives et revenus attachés à l’établissement. Pour que l’idée fut admise sans contestation, Odon mit sa fondation sous la dépendance directe du Saint Siège, ce qui lui assurait un maître à la fois incontestable et naturellement tolérant, vu l’éloignement. Cette décision qui répondait bien à l’esprit bénédictin voulu par Grégoire le Grand fit beaucoup pour la fortune de l’Ordre

Les qualités dont fit preuve l’abbé Odon, sa rigueur et son sens politique lui donnèrent grande renommée mais il fut sans doute un homme seul dans un monde encore instable. Il mourut en 942 et la fondation connut un court intermède avec l’abbé Aymard, personnage sans grande envergure. C’est en 948 que les destinées de l’Ordre sont confiées à l’abbé Mayeul. Quatorze ans après son accession aux responsabilités, en un temps où il avait la Maison bien en mains, il voit le paysage politique et religieux se modifier profondément. Othon 1er vient d’être sacré empereur d’Occident, à Rome, et les Bénédictins de Germanie se sont installés dans l’institution vaticane. Il est temps que les maisons d’Occident s’organisent à leur tour.

Pour jeter les bases d’un système centralisé, Mayeul a-t-il appelé à lui des hommes de caractère ou bien ce projet était-il dans l’esprit du temps et les réformateurs se portèrent tout naturellement vers Cluny. Nous dirons simplement que la réussite à venir prouve que les deux phénomènes se sont conjugués et les hommes de Cluny furent à la hauteur de la tâche à réaliser. Pour la mener à bien ils vont devenir des Réformateurs et l’idée n’avait rien de révolutionnaire en soi. Souvent des personnages éminents, aux qualités reconnues, venaient relever une Maison en difficulté mais c’était généralement à la demande de la communauté ou de son environnement. Désormais, avec les envoyés de Cluny, l’esprit est tout autre. Ils sont mandatés par l’Ordre avec l’aval de principe du Souverain Pontife et leur tâche est d’imposer rigueur et méthode, quelle que soit l’humeur rencontrée sur place.

Cluny II

C‘est également l‘abbé Mayeul qui va construire la seconde abbatiale. C’est un ouvrage d’importance moyenne mais traité en puissance. Le chevet profond à trois vaisseaux est clôturé par une abside flanquée de deux absidioles et les bas côtés sont eux mêmes épaulés de longues sacristies intégrées au programme. Le transept est de grande envergure mais très étroit puisqu’il se raccorde à celui de Cluny I, les deux édifices étant réalisés sur des axes parallèles. Enfin, la nef a sept travées fut sans doute réalisée en deux campagnes, la première sur piles quadrangulaires, la seconde sur piles rondes. Commencé vers 955/960, l’ouvrage sera achevé dans sa première version en 980. Nous ne sommes plus dans l’esprit du paléo chrétien, comme à Cluny I, ni dans celui des innovations carolingiennes, il s’agit bien de la première œuvre romane en Occident. C’est archaïque, empreint de gaucherie mais le parti est plein d’avenir.

L’abbé Mayeul meurt à Sauvigny l’une des premières filiales de l’Ordre, le 11 mai 994. Il se rendait alors en Ile de France à l’appel du nouveau roi, Hugues Capet, pour réformer personnellement l’abbaye de Saint Denis.

Odilon qui lui succède à la tête de l’Ordre a 32 ans. Il est issu de l’illustre famille des Mercoeur d’Auvergne et sous son impulsion, Cluny va faire un pas supplémentaire dans la voie de la puissance. Les temps sont propices. Nous sommes aux abords de l’An 1000 et la France rurale est alors en pleine renaissance. La blanche robe d’églises qui couvre l’Occident témoigne bien de la vitalité du siècle. En homme clairvoyant, Odilon comprend bien que l’ordre de Cluny si brillant, si influent soit-il n’a pas encore les moyens du vaste programme envisagé. Les missionnaires que sa renommée lui permet d’envoyer dans les maisons où la discipline est détestable, s’acquittent généralement bien de leur tâche mais leur œuvre n’est qu’aléatoire et ne traite que rarement le mal en profondeur. Souvent, après le passage des réformateurs, le contexte régional l’emporte à nouveau et les désordres recommencent . Le nouvel abbé comprend que prêter de bons services ne suffit pas pour ancrer la Réforme en profondeur et qu’il est nécessaire d’assurer la prise en charge définitive des fondations où l’Ordre intervient. Ce phénomène qui n’existait pas encore dans l’esprit monastique constitue la véritable création des Ordres et, pour Cluny, c’est le deuxième pas vers la puissance.

Après un long règne de 55 ans, Odilon meurt en 1049, et l’œuvre accomplie est considérable. L’ordre s’est implanté solidement en France, a gagné l’Italie et s’est mis au service de la dynastie ducale de Normandie qui lui a concédé des moyens considérables. Enfin, avec Edouard le Confesseur, les Bénédictins vont reprendre pied en Angleterre et avec Guillaume le Conquérant ils vont recevoir, Outre Manche, l’exclusivité des implantations monastiques.

A la mort d’Odilon, la direction de la Maison est alors confiée au troisième personnage d’exception, un Bourguignon de vieille souche, Hugues de Semur.

En 1060, l’Ordre clunisien se trouve de nouveau à la croisée des chemins. Sur les premières et secondes étapes, des hommes de conviction et de savoir faire sont venus spontanément à lui et l’ont admirablement servi. Mais, en ce milieu du XI°s, la renommée de la Maison est telle que ces personnages d’exception dont le nombre ne varie guère, ne suffisent plus pour toutes les tâches. Parallèlement, les premières dérives se font jour et de nombreuses fondations rejoignent Cluny, non pour se plier à sa discipline, mais avec le secret désir de bénéficier de son aura, c’est notamment le cas en pays de tradition celtique et d’obédience irlandaise où les convictions ancestrales resurgissent. Saint Martin de Tours semble cristalliser ce phénomène.

Dans ces conditions, que peut faire Saint Hugues, le nouveau maître de l‘Ordre? Préserver le caractère élitiste de sa Maison au risque de perdre bien des acquis ou rassembler des candidats dont on ignore toujours les capacités et les motivations profondes puis leur inculquer le savoir et les plier à la juste discipline. Des Énarques avant la lettre en quelque sorte, ce fut le choix de Saint Hugues. Mais le savoir donne-t-il les capacités? Un problème jamais résolu et que les tenants de la formation préfèrent éluder. Cependant, en cette fin du XI°s, la dynamique bénédictine est telle qu’une majorité des recrues est toujours conforme aux espérances et la sélection se fait au sein même des groupes en formation. La première école de Cluny est destinée à l’encadrement mais bien d’autres disciplines nécessaires aux vastes programmes de la Maison seront ensuite développées, peinture, sculpture, musique, calligraphie ainsi que le savoir et les techniques nécessaires à tout ouvrage de qualité.

Nous n’avons pas cité l’architecture, l’art majeur, qui tient naturellement une place à part. En 1060, les bâtisseurs de l’Ordre n’ont pas encore créé le parti clunisien et construisent selon les programmes régionaux. A La Charité sur Loire, où les foules se pressent, la première grande abbatiale légère à cinq vaisseaux avec abside en dégradé, réalisée vers 1060, demeure dans le concept de l’An Mille.

Cluny III

En 980, le maître d’œuvre de Cluny II achève et voûte la nef de l’édifice. Le procédé est archaïque avec blocage et couverture maçonnée sur l’extrados; c’est le principe du monolithe reconstitué et l’ouvrage semble donner satisfaction. Il sera repris en partie haute du narthex de Tournus, puis à Chapaize et Saint Vorles de Chatillon-sur-Seine. Dans les quarante à cinquante années qui vont suivre, deux douzaines de petites constructions du domaine clunisien seront également voûtées selon ce principe mais, très tôt, les problèmes se font jour. L’eau stagne sous les tuiles et les coups de gel fissurent les maçonneries hautes.

Sur les ouvrages les plus touchés, il faut installer des échafaudages de sauvegarde et, vers 1060/1065, un jeune maître d’œuvre propose à Saint Hugues d’intervenir sur l’aménagement des maçonneries. Ce dernier accepte et les travaux commencent au plus urgent. Cet homme dont nous ignorons le nom mais que nous avons nommé le Maître de Cluny, va, en quelques années, comprendre et maîtriser l’essentiel des lois de la mécanique statique et bien d’autres phénomènes également. Il dégage les couvertures maçonnées, les installe sur charpente afin d’assurer une aération et supprime la surcharge du sommet qui permettait une pente régulière. L’origine du mal disparaît et la réaction externe se trouve réduite de moitié. Ensuite, il analyse les fissures et constate que les plus nocives ont « brisé les reins » de la voûte, ou plus précisément dissocié le volume en encorbellement de l’élévation. Là est sans doute l’origine des problèmes à venir, le maître décide alors de renforcer ce point critique en soignant l’homogénéité du mortier interne et la qualité du parement externe. Enfin, il comprend bien vite que l’arc brisé engendre moins de poussées que le plein cintre et refait quelques voûtes pour s’en persuader. C’est sans doute sur la nef de Cluny II, elle aussi mise en difficulté, qu’il va concrétiser son programme d’intervention. Vers 1075, il n’a toujours rien construit mais domine le problème, il en est persuadé.

Vers 1080, l’abbatiale de Cluny est devenue insuffisante et surtout bien modeste face aux réalisations du demi siècle. Saint Hugues écoute son jeune bâtisseur qui lui propose de réaliser le plus vaste programme de la chrétienté et voûté de surcroît. Les travaux commencent vers 1080 sur un axe parallèle mais distinct de Cluny II. Après une erreur d’implantation dans le chevet à cinq chapelles rayonnantes, problème rapidement maîtrisé en dissociant chapelles et déambulatoire, le Maître de Cluny attaque la première travée droite et c’est le chef d’œuvre, les voûtes avec doubleau mais sans raidisseur sont portées à 33m du sol avec un registre de fenêtres à la base. Elles traverseront les siècles sans dommage et seront stupidement détruites à la Révolution.

Le Maître enchaîne les campagnes, construit deux transepts et, vers 1105, entame une grande nef à cinq vaisseaux, mais le terrain est en forte ascendance, il faut exécuter des terrassements considérables et il profite de ce contretemps pour réaliser la superbe petite réplique de Paray le Monial. Le Maître a vieilli, son activité incessante l’a épuisé et il rend l’âme vers 1112. Ceux qui vont poursuivre sa tâche ont tout appris et rien compris, ils reprennent le programme à l’identique mais sans la maîtrise des phénomènes mécaniques et, vers 1130, les travées nouvellement réalisées s’écroulent. Ce sera reconstruit, mais guère mieux, puisque l’ouvrage fut sauvé à la fin du XII°s avec des contreforts et des arcs-boutants additifs. Le savoir se transmet, le génie pas.

Saint Hugues meurt le 29 avril 1109. L’Ordre est alors au sommet de sa puissance et de sa gloire mais cette réussite l’a engagé dans des voies éminemment politiques, certes conformes aux grands desseins du Pape Grégoire mais peu compatibles avec l’esprit de la règle imaginée par Saint Benoît. Ces technocrates voulus par l’Ordre ont parfaitement œuvré, on les trouve à tous les niveaux importants, à tous les postes stratégiques de la vie politique et religieuse en Occident. Mais, en agissant de la sorte, ils ont ouvert un profond fossé entre la Raison et l’Esprit. Ils ont laissé de côté les tourmentés, les rigoureux et les faiseurs de principe, tout un petit monde qui veut masquer ses échecs, ses rancœurs sous un manteau de pureté et qui s’attache au char de la réussite tout en lui lançant des invectives. Ces prêcheurs qui ne manquent jamais les rendez vous de l’Histoire vont créer une réaction qui trouvera rapidement ses références et son cadre d’expression: ce sera l’Ordre de Cîteaux.

Gerber

Aux temps des illustres abbés de Cluny vivait également un autre personnage dont la marque fut profonde sur la période de l’An Mille : Gerber d’Aurillac qui deviendra Pape en 990 sous le nom de Sylvestre II. Né vers 940, dans les Piémonts du Cantal, au sein d’une famille d’agriculteurs on le dira berger dans son jeune âge. Très tôt son père est surpris par sa vive intelligence et le confie aux moines de l’abbaye de Saint Géraud d’Aurillac.

Cette agglomération établie sur la Jordanne, un petit affluent de la Cère, est d’origine romaine; de nombreux témoignages antiques furent trouvés dans son sous sol et l’agglomération s’appelait alors Auriacum (très probable ). Comme tant d’autres, elle connut des heures douloureuses à la période du Bas Empire. Au temps carolingien, un noble d’Aquitaine nommé Géraud et que l’on dit parfois consul, fonda là, vers 880, une abbaye qu’il confia aux Bénédictins. Bien qu’il demeura laïque, sa vie exemplaire lui valut la sainteté et la Maison qu’il avait fondée prit son nom. Ce sont ces moines qui vont recevoir le jeune Gerber, vers 950/955. Surpris de sa vive intelligence et de ses dons pour l’observation et les sciences naturelles ils vont lui communiquer tout leur savoir. Devenu adulte, il sera remarqué par les Clunisiens qui feront sa biographie. Il sera très vite intégré dans les rangs de ces religieux choisis par l’abbé Mayeul pour servir l’Ordre de la meilleure façon, c’est à dire avec la très grande liberté de voyager.

Vers l’âge de 30 ans, son insatiable curiosité ne trouvant plus matière à s’alimenter, il entend dire par des marchands circulant en Méditerranée que des hommes de grand savoir vivent dans la vallée du Guadalquivir. A cette époque, chrétiens et musulmans se font la guerre sur le front du Duero mais le commerce méditerranéen a repris ses droits. Les bateaux chargés de marchandises sont toujours bien accueillis dans les ports aux mains des musulmans où règne une aristocratie commerçante très cosmopolite. Gerber prend la mer, arrive en Andalousie où il peut voyager sans difficulté. Ses guides le conduisent vers les savants en question. Là il découvre un monde de connaissances totalement inconnu en Europe chrétienne pour cause d’incompatibilité religieuse et du fait d’une sclérose intellectuelle dont l’Église fut sans doute responsable.

Ces érudits qui vivent dans les cités andalouses font partie de la minorité sémite bien installée, notamment à Séville. Leurs ancêtres furent Phéniciens, puis Carthaginois avant de devenir Romains puis Chrétiens par la force des choses. A cette époque, certains sont musulmans sans grande conviction afin de commercer plus facilement et d’avoir accès aux charges officielles. Au début du IV°s, c’est dans cette vallée du Guadalquivir que nous trouvons la plus forte densité de communauté chrétienne d’Occident, signe qu’une bonne part des premiers chrétiens étaient des juifs convertis.

Cette population d’origine sémite voyage, commerce beaucoup et garde d’étroits contacts avec une autre grande communauté sémite, celle d’Alexandrie, ou fut préservé l’héritage culturel et scientifique développé au cours des périodes grecques, romaines et byzantines. Si la bibliothèque d’Alexandrie a brûlé et si les Musulmans arabes ont ruiné les témoignages de la civilisation antique, le savoir fut préservé dans des petites bibliothèques privées et dans la mémoire des hommes. Gerber découvre avec émerveillement, auprès de ses hôtes, tout un savoir qu’il n’avait même pas imaginé et notamment les chiffres que l’on dira arabes et qui permettent le calcul avec la plus grande facilité.

Du calcul aux chiffres

L’Europe Occidentale a hérité des chiffres romains et leur fonction première était de transcrire, de manière conventionnelle le résultat d’un calcul effectué mentalement, sur les doigts ou avec une poignée de bûchettes ou de coquillages, selon les régions. Cette transcription a pour origine les barrettes que le scribe traçait à la craie sur une ardoise, en deux groupes de cinq puis reliées d’un trait pour la dizaine, chiffre bien naturel puisque c’était le nombre des doigts. Pour ne pas transcrire indéfiniment les barres en question, il était logique de choisir un signe distinctif pour les valeurs de : V - X - L - C et M., mais cette écriture ne permettait aucun calcul complexe. Les Romains, comme les Grecs, calculaient autrement.

Les Grecs qui ont toujours commercé avec l’Orient Méditerranéen vont découvrir très tôt une « calculette » que nous dirons phénicienne, et que nous pouvons considérer comme une variante du boulier sinon son origine. L’instrument est constitué de cinq cordelettes attachées sur un support quelconque que l’on porte autour du cou. Sur chacune des cordelettes se trouvent dix perles percées, neuf noires et une blanche à l’extrémité, elle doivent glisser sur la cordelette. La première d’entre elles est réservée aux unités, la seconde aux dizaines, la troisième aux centaines, la quatrième aux milliers et la cinquième aux dizaines de milliers. Le mode de calcul permet donc d’aller jusqu’à 99.999 en reportant sur la cordelette suivante tous les comptages atteignant la dixième boule, la blanche. Aujourd’hui, cette calculette se retrouve parfois en guise de bijoux sur les femmes orientales et le chapelet que nous n’utilisons pas selon ses énormes moyens est, lui aussi, dérivé de cet instrument.

Une fois le calcul effectué, il faut consigner le résultat. Les chiffres adoptés par les Grecs et les Romains convenaient fort bien mais, dès une époque très haute, les Phéniciens vont innover. Pour plus de rapidité dans l’observation ils décidèrent de graver un signe particulier sur chacune de ces neuf boules. Quel fut le cheminement de ces signes, nous l’ignorons, mais le graphisme peut faire penser à une impression sur l’argile réalisée avec un coin de roseau (manière cunéiforme). Certes la représentation va évoluer et parfois ce sera une petite œuvre d’art, mais les chiffres constitués de sept barrettes, que nous utilisons en électronique, semblent revenir aux sources.

Dès que ces signes furent adoptés, et surtout standardisés, avec le O pour la boule blanche, la transcription devenait aisée et les esprits les plus doués vont réaliser diverses opérations avec ces signes inscrits sur les boules. Dès lors, la calculette ou le boulier pouvaient être oubliés.

Gerber fut enthousiasmé par ce mode de calcul et le ramena en Europe mais ce sont surtout les Clunisiens, très ouverts aux sciences, qui vont l’adopter et lui assurer une grande diffusion. Comme ils venaient d’un pays islamisés, ces chiffres seront dits arabes, ce qui est totalement faux. Plus tard, les Occidentaux vont découvrir le boulier oriental, une grosse calculette permettant aux clients comme aux vendeurs de suivre les opérations, mais ils avaient déjà oublié l’invention phénicienne.

L'horloge à poids

L’invention de cette machine est également attribuée à Gerber mais, à ce sujet, nous serons beaucoup plus réservés. Il faut pour obtenir un fonctionnement satisfaisant mettre en œuvre plusieurs systèmes mécaniques qui seront acquis et mis au point, à des dates différentes. Résumons la question. Le moteur à poids qui fait tourner un tambour est connu depuis la Haute Antiquité mais le problème majeur est de réguler sa vitesse de rotation pour éviter l’accélération. Les inventeurs ont sans doute imaginé le frein par friction réglé avec le déplacement d’un poids, mais les surfaces s’usent et les coefficients de friction ne sont pas stables. Il faut avoir recours à un mouvement mécanique faisant appel à une loi physique : l’inertie mais il faut que ce mouvement soit répétitif. La formule était acquise, restait à trouver la meilleure application. Parmi les systèmes imaginés, citons la roue à cames assurant le mouvement alternatif d’une masselotte. Sur la roue, l’attaque de la came est constituée d’une rampe avec une chute accentuée, le réglage de la vitesse de rotation étant obtenu par un poids que l’on déplace sur la masselotte en mouvement. Enfin, le tambour est lié à une aiguille unique tournant sur un cadran à chiffres. Si la machine est soigneusement réalisée, son fonctionnement est satisfaisant mais le mouvement alternatif de la masselotte reste rapide, il faut souvent remonter les poids.